2021年伊始,蔚來帶著ET7誠意而至。

150kWh的固態電池方案、1000公里的續航里程,令這款C級豪華轎車成為了新能源汽車市場聚焦的熱點。

盡管,蔚來此次提出的固態電池方案,只能算作過渡期的半固態產品(采用固液混合電解質,加入了隔膜,不能用金屬鋰做負極),但卻給車用動力電池市場的發展路徑帶來了新角度。

目前傳統的液態電池方案,很難突破300wh/kg的能量密度天花板,而在真正的固態電池實現量產前,基于目前的技術,超高鎳正極+硅碳負極和工藝改進的半固態電池是最可行的商業化方案,其中正極高鎳化的趨勢最為明確。

近年來,隨著新能源汽車銷量的激增,動力電池裝機量提升;而主流電池廠商向三元材料的傾斜,帶動三元正極材料需求和產能同步擴張。根據天風證券的預測,全球三元正極材料需求量將從2019年的34萬噸擴張至2025年的154萬噸,5年復合增速超過35%。

中期來看,隨著固態/半固態電池的出現,高鎳三元正極材料(NCM811及以上,NCA)將加速滲透。預計2025年全球高鎳正極材料需求量接近110萬噸,5年復合增速超過65%,占三元正極材料比例從2020年上半年的15.7%擴張至65%,對應市場規模接近900億。

從競爭格局看,由于技術壁壘較低,目前國內三元正極材料處于極度分散的狀態,CR5始終達不到50%,頭部企業市占率也不足15%,充分競爭格局導致行業平均毛利潤空間極低。但隨著高鎳化趨勢的明確,受益于技術壁壘的提高,正極行業集中度有望提升,龍頭企業將受益。

目前國內有能力實現高鎳三元正極材料量產,并在超高鎳材料實現突破的廠商屈指可數。主要包括容百科技、巴莫科技、當升科技、杉杉能源、長遠鋰科等。

而占據第一梯隊的僅有容百科技和當升科技兩家公司。無獨有偶,這兩家公司的創始人都是白厚善先生,背后的關系紛繁錯雜。

本文試圖解答以下幾個問題:

-

容百科技與當升科技有怎樣的過往?

-

容百科技的優勢有哪些?

-

正極材料行業為什么不賺錢?

-

容百科技的風險點是什么?

-

剪不斷,理還亂,容百與當升的20年糾纏

2001年,教授級高級工程師白厚善,帶領北京礦冶研究總院的一個課題組,組建了北京當升材料科技股份有限公司。

憑借扎實的技術和人才優勢,當升科技在正極材料領域厚積薄發,2010年成功獲取了國際第二、國內第一的市場地位,并于4月登陸創業板,完成了資本化道路。

當升科技之所以能在正極材料行業實現從0到1的飛躍,創始人白厚善功不可沒。

然而,2013年白厚善突然遞交辭呈,離開這家相伴成長20年的公司,這一舉動讓業內大跌眼鏡。根據有關報道顯示,由于上市后業績持續下滑,使得當升科技的大股東對白厚善的管理非常不滿,認為其混亂的管理體系造成了公司經營業績不佳。

“被踢出局”的白厚善并沒有因此陷入低谷,憑借多年積攢的技術和人脈資源,2014年,白厚善拉來曾就職于三星SDI的韓國鋰電專家劉相烈,在熟悉的鋰電池正極材料行業東山再起,創立了寧波容百新能源科技股份有限公司,僅5年后,容百科技就成為了科創板的首批上市公司。

容百科技成立后,在高鎳三元正極材料領域持續發力,成為老東家當升科技的主力競爭對手。2016年,容百科技在NCM811產品實現技術突破,并于2017年率先完成大規模量產,且在全球范圍內最早應用于新能源汽車,隨后又陸續推出第二代、第三代產品;而老東家當升科技的這一進程卻整整晚了一年時間。

根據CGII數據,截至2019年,容百科技高鎳材料出貨量占中國高鎳材料出貨比例超過60%,位居國內第一。

容百與當升的競爭,也體現在對于下游客戶的爭奪上。由于下游動力電池廠商主要集中在海內外的幾家大廠,因此對下游客戶的爭奪,是中游正極材料企業業績增長的重點。

當升的主要客戶更多集中在海外,而容百則側重國內,兩家公司的下游客戶有較多重合;隨著容百韓國基地的加速推進,出海的目標非常明確,這也預示未來兩家企業在下游客戶的競爭會進一步加劇。

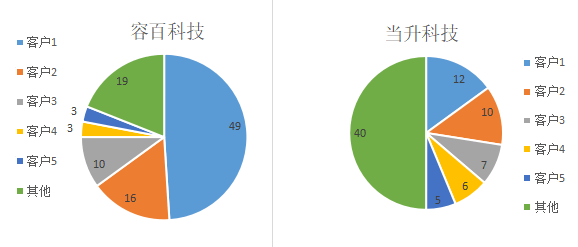

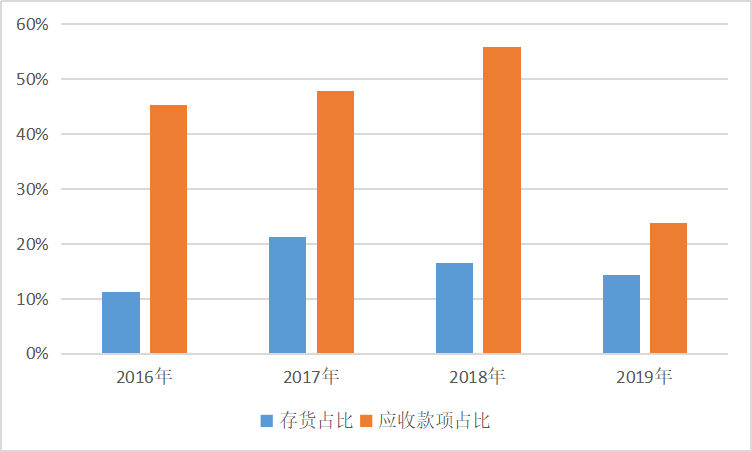

根據官網和2019年財報信息,當升科技的下游客戶主要包括 SK、LGC、三星SDI、比亞迪、億緯鋰能等主流電池廠。2019年前5大客戶占比40%,其中SK是第一大客戶,占比為12.4%;容百的下游客戶主要包括寧德時代、比亞迪、LG化學、三星SDI、比克動力等。2019年前5大客戶占比81%,其中寧德時代作為其第一大客戶,占比高達49%,同時,目前容百憑借在高鎳技術上的優勢和韓國基地的搭建已經成功打入當升科技第一大客戶SK的供應鏈。

圖1:容百與當升的下游客戶占比 數據來源:2019年財報,36氪

在人才與技術方面,容百與當升也步步緊逼。根據容百招股書的信息,目前高管團隊中有多人來自白厚善在任時期的當升科技,而在核心技術人員方面,容百科技核心技術團隊共7名成員,相對穩定;而當升科技成立初期披露的3名核心技術人員中,包括白厚善在內已有2名處于離職狀態,僅陳彥彬一人在職。

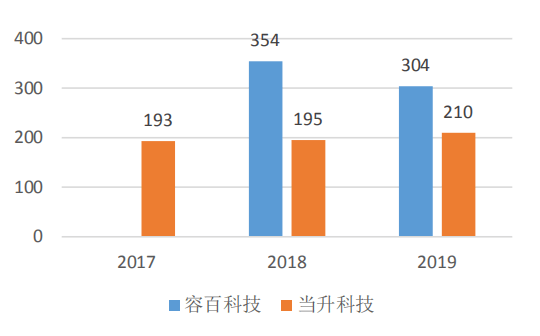

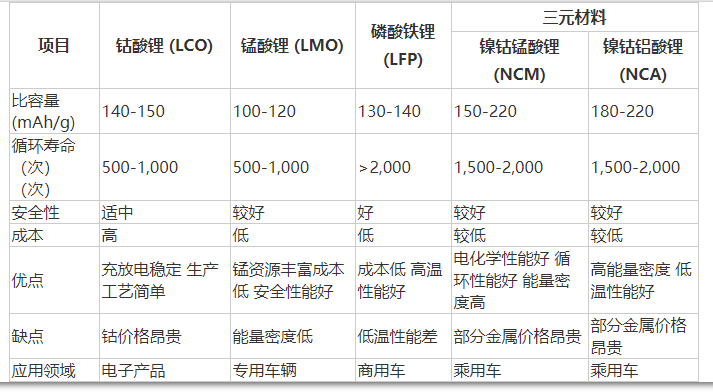

2019年,容百科技研發人員共計304人,占比15%;同期,當升科技研發人員124人,占比14%。

圖2:容百與當升的研發人員分布 數據來源:東吳證券,36氪

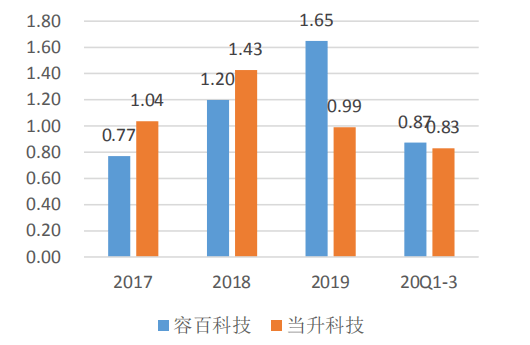

在研發投入上,2017年以來容百也在持續追趕當升,并于2019年首次在研發費用上超越當升科技;在專利技術上,兩家也不相上下。截至 2019 年末,容百科技累計獲得授權專利 82 項,當升科技累計獲取授權專利89項;但在高鎳材料專利方面,容百更具優勢。目前容百與高鎳材料相關的專利為11項,略高于當升科技的7項。

圖3:容百與當升研發費用對比 數據來源:東吳證券,36氪

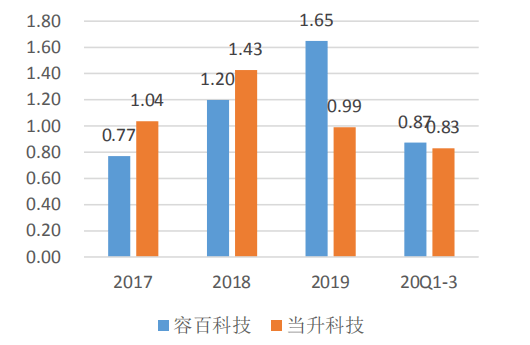

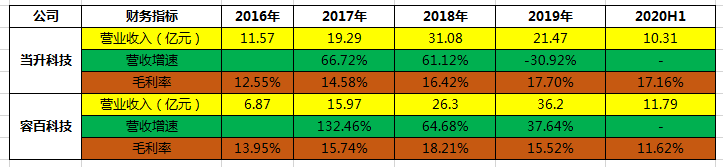

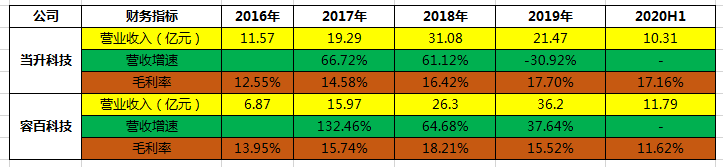

在經營業績上,兩家公司則各具優勢。通過對近5年財務數據的分析,正極材料營業收入上,近幾年容百科技優勢明顯。2019年開始,營收的絕對量和相對增速,容百科技都領先當升科技,且當升科技營收出現負增長現象。

但從盈利能力來看,當升科技明顯更好。2019年,當升科技的毛利率為18%,2020年上半年穩定在17%,但同期容百科技毛利率僅為16%,2020年上半年更是下滑至12%的低位。在單噸凈利潤方面,在2019年兩家公司相差不大的背景下(分別為容百1.2萬/噸和當升1.1萬/噸),2020年上半年和3季度,當升的單噸凈利潤顯著高于容百,以3季度為例,當升單噸凈利潤為1.4萬/噸,而容百僅有0.6萬/噸。

圖4:容百與當升營收和盈利對比(僅正極材料部分) 數據來源:wind,36氪

36氪二級市場分析師認為,容百科技之所以出現營收高、毛利低的現象,主要是由于容百下游大客戶集中度更高,企業議價能力偏低,導致了增收不增利;與此同時,由于客戶結構集中在國內大廠,2020年上半年,在疫情沖擊之下,容百科技的經營抗風險能力遠低于客戶更分散、且主要集中在海外的當升科技。

容百科技的優勢何在?

動力電池作為新能源汽車的心臟,成本占據了整車的40%,其重要性不言而喻,而正極材料又是電池的核心材料,直接決定了動力電池的能量密度、安全性,影響電池的綜合性能。目前市場上95%的正極材料由磷酸鐵鋰和三元材料覆蓋。

根據高工鋰電數據,2017年,在動力電池正極材料中,磷酸鐵鋰和三元材料幾乎平分秋色(磷酸鐵鋰占比50%,三元占比45%);而到了2019年,三元正極材料的市占率已經提升至62%,而磷酸鐵鋰則下滑至32%。很明顯,市場正在向能量密度更高的三元正極材料傾斜。

與此同時,出于能量密度提升和降本(鎳含量提高,鈷含量降低,鎳成本遠低于鈷)的雙重考慮,三元正極材料的高鎳化成為市場主流趨勢。根據東吳證券的預測,受益于主流廠商高鎳三元的加速滲透,到2025年高鎳三元正極的需求將突破110萬噸,復合增速超過65%。

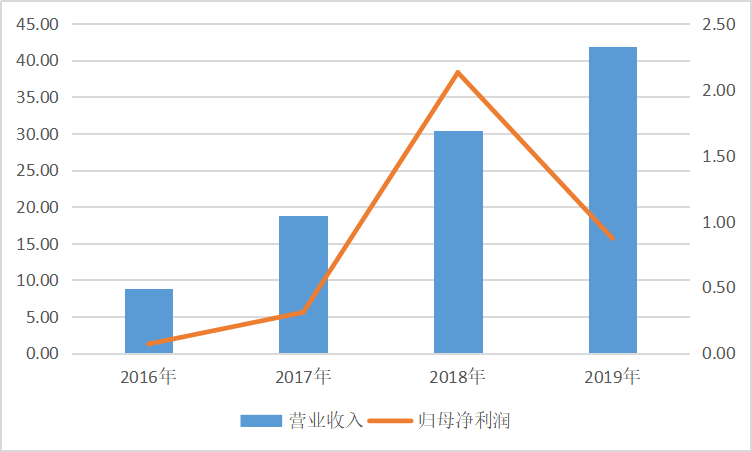

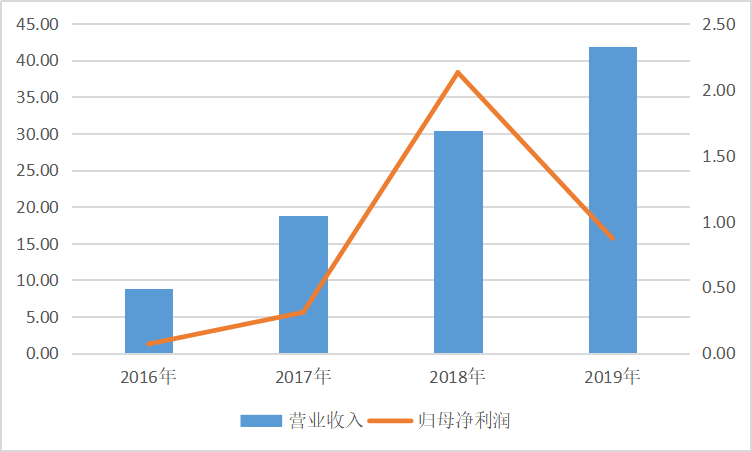

高鎳三元正極材料的快速發展為容百科技帶來了機遇。2016-2019年,公司的營收從9億元擴張至42億元,累積增幅高達370%,年化增速54%;營收的快速上漲,帶動歸母凈利潤同步擴張,2016-2018年,公司歸母凈利潤從0.07億元擴張至2.13億元,累積增幅超過30倍(2019年受比克動力拖欠賬款影響公司計提大量壞賬準備,導致凈利潤下滑)。

圖5:容百科技營收和利潤(億元) 數據來源:wind,36氪

然而,隨著高鎳三元正極材料進入8系時代,產品更迭速度明顯放緩。目前主要廠商均實現量產,意味著產品技術、工藝、品質上的差距在縮小。這種背景下,誰能率先擴大產能滿足下游客戶的需求擴張,就意味著誰能搶占先機,實現市場份額的提升。

近年來主要廠商均在積極擴產,但容百科技的目標更為激進。目前公司有浙江余姚、湖北鄂州、貴州三大生產基地,年產能4萬噸;而隨著湖北五期建設、韓國基地的推進,公司2021年有望擴產至12萬噸,公司預計2025年產能將進一步增加至32萬噸。

產能快速擴張背后的一大問題在于前驅體自供的嚴重不足。2019年容百科技采取了外采模式以彌補這一缺陷,但外采意味著成本提升,直接導致了毛利潤空間的壓縮。

為解決這個問題,容百科技在余姚基地規劃了20萬噸的前驅體產能,同時,其他基地產能也將規劃布局,隨著產能逐漸釋放,前驅體自供比例將會提升,有利于容百未來毛利潤空間的恢復。

三元正極材料屬于和技術進步賽跑的行業。下游主機廠對能量密度的不斷提升,促使容百科技將目光放在了技術含量更高的超高鎳三元正極和固態電池正極材料領域。

2020年,公司在超高鎳、高電壓單晶和低鈷等核心產品上取得了突破性進展,推出Ni90及以上的高鎳產品和高電壓單晶產品,并進入小規模試產階段,有望在2021年實現量產。同時,公司也在加速研發 NCMA 四元高鎳正極等前沿技術。

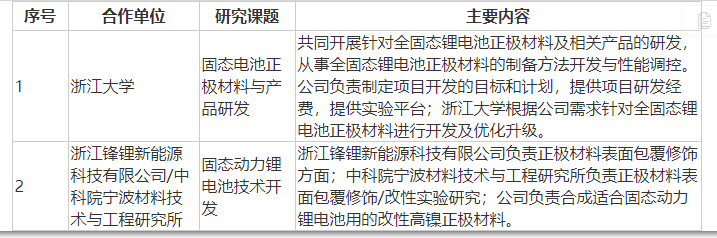

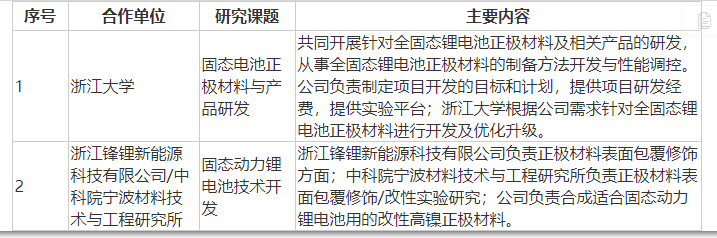

在固態電池正極領域,公司尚處在研發階段。與浙江大學、中科院等知名院校研究所開展合作,在材料改性、表面包裹技術等方面均具有領先優勢;且與輝能、衛藍、清陶等國內固態電池廠商保持研發合作,目前適用于固態電池的高鎳三元正極材料技術已經達到國際領先水平,且具備規模量產能力。

圖6:容百科技固態電池正極材料布局 數據來源:招股書,36氪

在蔚來半固態電池熱點下,受益于超高鎳正極和固態電池正極技術上的突破,容百科技迎來二級市場的高光時刻。2020年12月1日-2021年2月2日,容百科技股價從34元上漲至75元,累計漲幅高達123%。

如此光鮮的行業卻不掙錢?

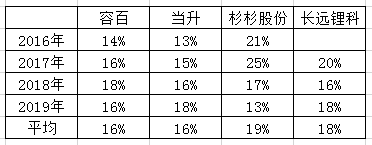

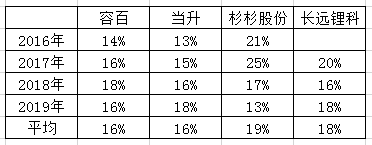

作為動力電池成本中占比高達30%以上的核心材料,三元正極材料行業屬于典型的高端制造產業。然而這樣光鮮亮麗的行業背后,2016-2019年,廠商的平均毛利潤卻僅為17%。

圖7:正極主要廠商毛利潤(正極材料業務) 數據來源:wind,36氪

為什么正極材料行業不賺錢?

當前國內三元正極材料主流產品以5系為主。從行業環境來看,由于核心技術主要掌握在日、韓手中,國內正極材料廠商集中在生產工藝的創新與改進,也就是說,各主要廠商之間在技術上的差異并沒有想象中明顯,目前整個行業的技術壁壘偏低,競爭環境非常激烈,廠商收入的主要來源依賴于產品出貨量的提升,而不是技術溢價。

當新產品問世后,其他廠商就會快速做出反應,產品技術上的差距在短時間內就會被抹平。為了保持收入穩定,各大廠商只能不斷研發更先進的產品來獲取先發優勢。但隨著技術和工藝的不斷提升,產品升級的空間越來越小,這種背景下,行業最終將會進入通過打價格戰的方式來搶占市場份額,從而持續壓低行業整體的利潤空間,直到小企業退出行業,行業集中度明顯提升為止。

2014年前,國內正極材料廠商為搶占鈷酸鋰的市場份額而大打價格戰就是最好的例子。

但目前這種情況有望得到改善。由于高鎳化的推進,對正極廠商的設備、車間、技術、工藝有了更高的要求,因此短期行業整體的技術壁壘顯著提升,有利于行業集中度的提高,龍頭廠商在技術溢價加成下,行業毛利潤空間將得以改善。

正極材料行業不賺錢的另一個原因是由行業在產業鏈中的地位以及產品定價模式導致的。

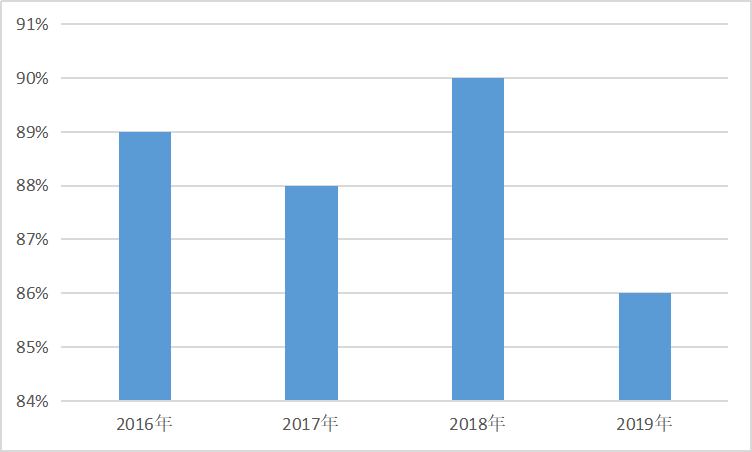

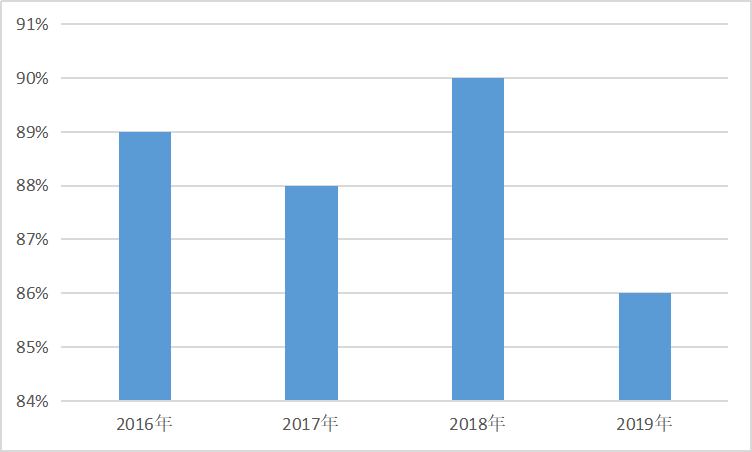

目前,國內正極材料生產商的定價模式采取的是成本加成,即三元正極材料的價格是在原材價格成本上疊加了技術領先的短期溢價。這就意味著正極產品價格受上游原材料(鈷、鋰)成本影響極大,以容百為例,2016-2019年其成本構成中原材料成本占比接近90%。

圖8:原材料成本占比 數據來源:wind,36氪

這樣的定價模式注定正極行業對上游原材料過渡依賴,導致其議價權的缺失。目前主要廠商對上游均采取的是預付款模式,廠商的資金壓力加大。

由于行業的業務直接來源于下游動力電池主機廠的需求,而動力電池目前主要集中在幾個國內外大廠手里。因此,中游正極材料廠商對下游也不具備強勢話語權。

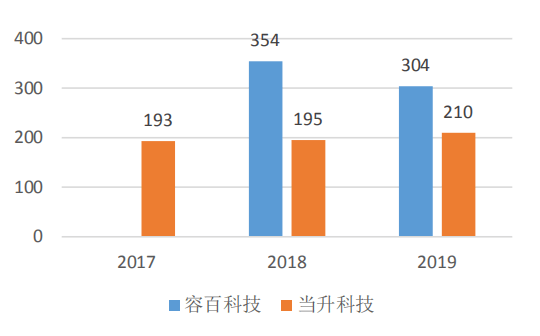

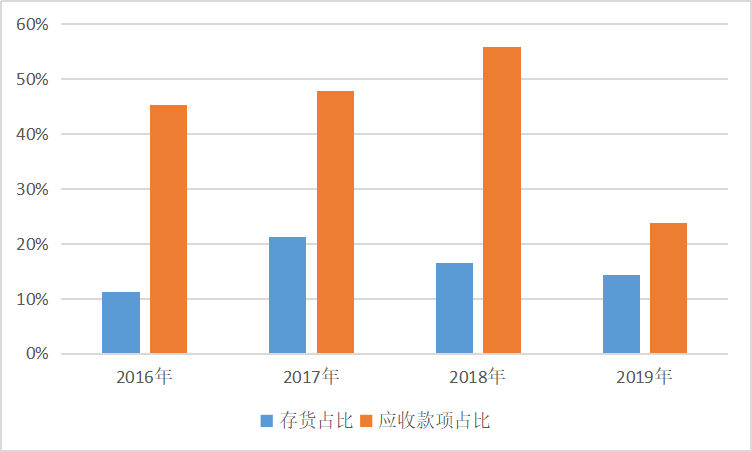

目前市場普遍采取的是先貨后款的方式,導致廠商的應收賬款和存貨一直處于高位,經營風險偏高。2019年因比克動力未能及時償還拖欠容百科技的應收賬款,容百科技計提了大額減值準備,從而直接導致了利潤的下滑。

2016-2019年,容百科技應收款項占總營收的比分別為47%,49%,57%和24%,常年處在較高水平;與此同時,4年的平均存貨占營收比例也在16%左右。

圖9:存貨和應收款項占比 數據來源:wind,36氪

容百科技最大的風險點在哪?

對于容百科技而言,未來最大的風險點在于動力電池技術路線的不確定性。

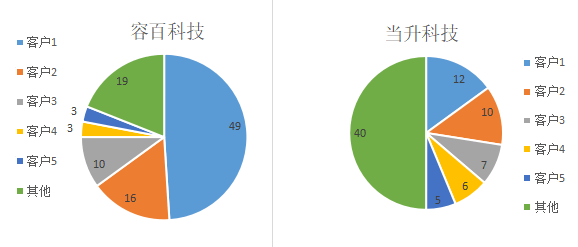

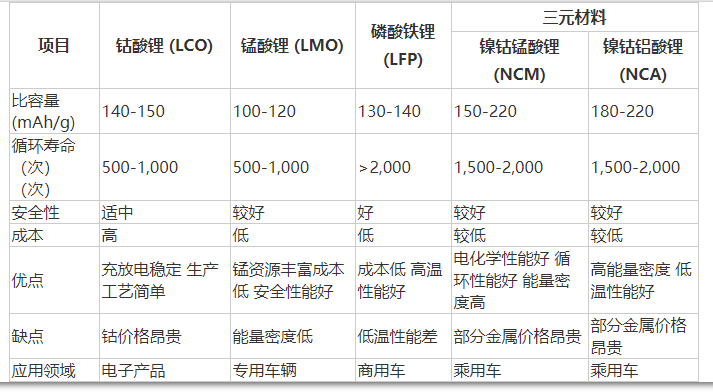

新能源汽車動力電池在實際應用中存在多種技術路線,如鋰電池按照正極材料的不同,可分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池、鈷酸鋰電池等類型。

相比于磷酸鐵鋰和鈷酸鋰,三元材料在能量密度上的優勢明顯,綜合性能最佳,但相比磷酸鐵鋰其安全性能較差。近年來,隨著主流車廠三元鋰電池裝機量的提升,以三元正極材料為主業的容百科技得以快速成長。

圖10:動力電池技術路線對比 數據來源:招股書,36氪

但2020年,電池工藝的改進(CTP、無極耳等),使得鐵鋰體系的能量密度提升基本可以滿足乘用車的續航要求。在補貼退坡的影響下,車廠對成本的考量更加敏感,導致具有成本優勢的磷酸鐵鋰市場份額反彈。

這一現象表明,目前動力電池市場并不存在穩定的技術路線,多種路線均可能實現技術或工藝上的突破,從而成為一段時期內市場的主流。

這也就意味著,如果未來動力電池的技術路線出現調整,而作為重資產模式的正極生產商,容百科技很可能不能及時調整技術,必然會對公司的市場地位和核心競爭力產生不利影響。

(責任編輯:子蕊)

微信公眾號

微信公眾號